20251029・陳美君/台北報導

颱風豪雨頻釀災…立院法制局:可發巨災債券

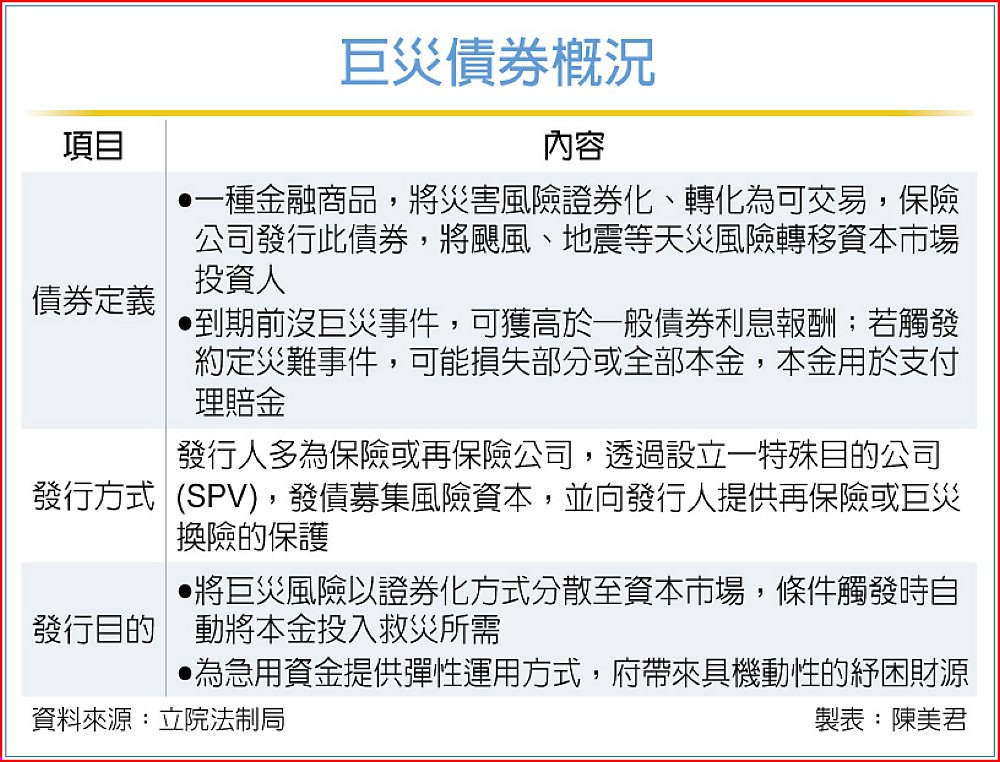

台灣近年來受颱風豪雨影響,人民生命財產、國家經濟建設蒙受重大損失。立法院法制局最新報告建議發行巨災債券,將巨災風險轉由投資人共同分攤,為政府、保險或再保險公司等提供巨災損失財務保障,並替投資人提供與傳統市場風險脫鉤的投資選項。

法制局指出,趁金融市場低利環境及貨幣寬鬆時機,透過國際資本市場,發行涵蓋多種風險的高利巨災債券,除舒緩政府紓困財源壓力,亦可分散巨災風險。

我國藉資本市場分散巨災風險的首例,為921大地震後,立法院2001年6月26日三讀通過保險法相關條文,為政策性住宅地震保險機制建立法源基礎。

我國於2002年4月1日起實施住宅地震保險制度,依住宅地震保險危險分散機制實施辦法規定,住宅地震保險應全數向地震保險基金為再保險,並採全國單一費率,提供最高150萬的保險金額,於保險標的物因地震造成全損時起賠;地震保險基金累積的金額不足以攤付巨災賠款時,由金管會會同財政部報請行政院核定後,由國庫提供擔保,以取得必要資金來源。

當年主管機關以保險證券化方式從資本市場籌措巨災重建資金,但當時標的風險聚焦地震,債券到期後未再續發行其他類似商品,使面對重大災害時,紓困財源除舉債外欠缺其他實質來源。