王樹木的泰國經驗

泰鼎不爭高階市場,依然闖出一片天

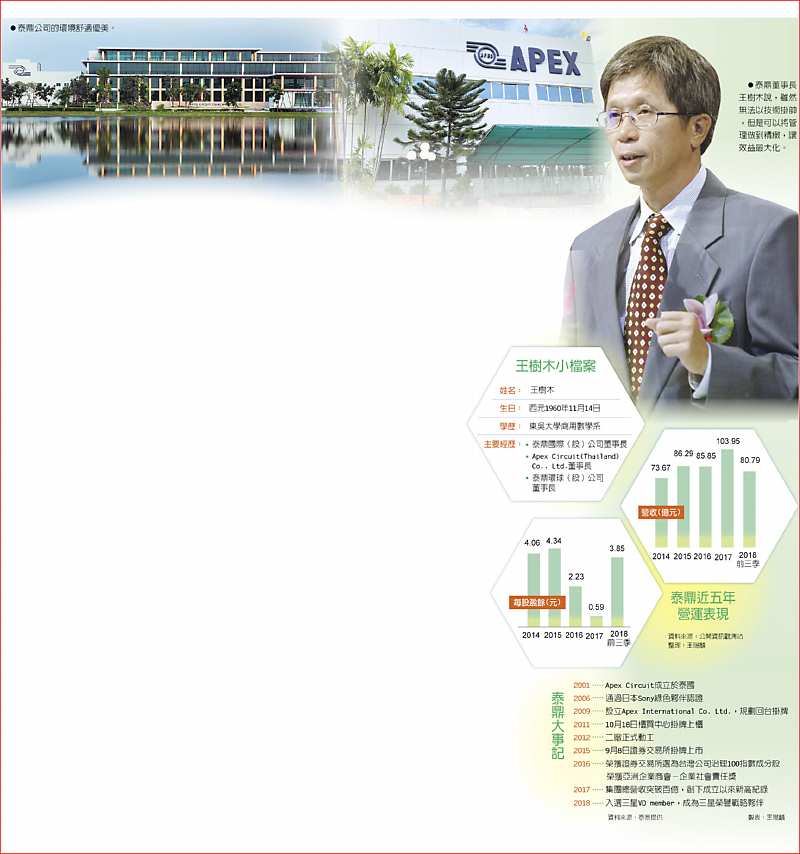

泰鼎-KY(4927)以生產印刷電路板(PCB)的中低階硬板為主,不僅產品單價不高,也不爭搶高階板材市場,同時還要面對陸、日、韓與其他台商的競爭,強敵環伺之下,泰鼎依然在泰國闖出一片天。董事長王樹木說,秉持能獲利就是好產品的理念,培養堅實的公司文化,帶動產品品質穩定,是泰鼎獲利穩定成長的根基。以下是記者與王樹木的訪談紀要。

問:泰鼎一直固守硬板領域的原因為何?

答:其實公司也有評估過生產軟板的可能,但我們的強項在大量管控、而非少量多樣,更何況中低階產品市場需求仍然龐大,就數據面來看,全世界PCB的需求金額將近2兆元,其中傳統2層到8層板的需求約30%、將近6千億,泰鼎一年也才做100多億、只佔2%多一點而已,這麼大的市場為何不去爭取。

不過傳統板單價低、技術低,因此管理門檻甚高,許多同業做傳統板不賺錢並非產品廉價毛利低,而是管理成本讓他們負擔沉重。我們低成本的關鍵在於報廢減少、人員穩定、產出增加,精確地把錢花在刀口上,泰鼎雖然無法以技術掛帥,但是可以將管理做到精緻,讓效益最大化。

民族性、低工資 泰國優勢

問:時至今日在泰國發展的優勢?

答:首先是民族特性,工廠既不高科技也無法全盤自動化,就會需要大量勞工,那麼勞工的民族性和文化就顯得至關重要。1個泰國人不會比1個華人強,但是100個泰國人絕對會勝過100個華人。每天生產PCB都會發生不少問題,泰國人擁有較柔順的性情,當你願意深入溝通,傾聽他們的聲音,他們會很老實、坦白的道出問題所在。若換成在其他地方,可能出於保護自己的心理,員工會找出很多理由來推卸責任,造成管理者需要花更長的時間才能解決問題。

此外,全泰國的最低基本工資都差不多,加上泰國人樂天知命且安於一份工作的特性,離職率非常低。其次,一個作業員做到滿單,工作28天含加班費、津貼等,差不多是1萬9泰銖,不到4千塊人民幣,不論是穩定性或是人工支出,相較於大陸都來得更有優勢。

再來是環保問題,大陸標準比台灣嚴格,泰國又比台灣還輕一些,而且泰國不算電子產業密集的國家,只要能合乎標準和規範,基本上不會有無限上綱的要求。若把環保成本量化,在大陸可能要投入幾億的設備,在泰國或許幾千萬就能搞定。

泰國首家回台掛牌台商

問:當初泰鼎為何選擇回台掛牌?

答:公司要擴大規模、爭取國際客戶訂單,需要擴充的儀器、設備、產能都得花不少資金,單靠原始股東已應付不來,上市籌資成為泰鼎不得不走的路。起初規劃是要在泰國本地上市,經過實地觀察發現,泰國全部的交易有90%是傳統產業,電子業只有10%,未來籌資可能會有困難。但在台灣電子業平均每日股市交易約5成,熱絡時6、7成甚至更高,恰巧2011年台灣招商回台,也就是KY股的開放,公司毅然決然急轉彎搭上那班火車,成為在泰國第一個回去的台商。

問:對於產業新南向的看法?

答:如果說是因為中美貿易戰驅使產業南遷,進而帶動泰鼎生意增加,這狀況在短期內的能見度其實不高,畢竟還要經過報價、認證、量產等程序。但是從客戶端組裝廠那邊傳來的訊息,確實有在考慮慢慢移動,詢問度明顯上升,包括去越南、印尼、柬埔寨、泰國等。整體形勢來看,我們身處東南亞的泰國有望受惠。

但南向遷移並沒有想像中簡單,早在十幾年前,就有不少同業派人到東南亞視察,為什麼最後沒有過來?因為整個過程非常耗時,首先要找到土地,整地、簽證、打樁、建廠等,至少花2~3年,3年後再開始請人、進駐設備、試產、認證等,最關鍵的是文化不同還要磨合,所以推動南向恐怕沒那麼容易。

文化融合 是最大關鍵

問:對於想南遷的業者有何建議?

答:關鍵是文化融合。泰國有一家日商,來了十幾年都不算太成功,因為他們認為日本人是來管理泰國人的,國籍區別鮮明,造成文化上始終難以融合。也有其他業者的作法,把在大陸設廠成功的案例,整套複製到泰國廠來,這一套也成效不彰,因為文化始終保持著衝突。到東南亞國家發展,絕對不是「複製、貼上」,許多公司的管理只想把自己定位在高層,聽不到底層的聲音,倘若上下層無法銜接,會有解決不完的問題。因此首先要接受這裡的人文,尊重這裡的民族性,欣賞他並喜歡他,泰國人有優點,當然也有缺點,保留優點、改善缺點才是我們來到這裡真正的目的,通過有效溝通,即時發現並解決問題,讓公司管理層與基層雙向溝通、無縫接軌,是泰鼎上下凝聚一心的關鍵。